江戸時代から続く、木目が美しい日田杉の下駄

昔から林業が盛んで、杉の産地でもある熊本県日田市。

下駄の日本三大産地の一つとしても有名です。

江戸時代より続く下駄の産地として栄え、戦後の最盛期には200件を超える工房があったそうですが、今は数えるほどになり、今も昔ながらの下駄づくりが継承されています。

■全国でも珍しい杉の下駄

日田は江戸時代から良質な杉が育つ日田杉の産地として発展し、建材などに使われない根元の部分が下駄に使われてきました。根元の部分は節や狂いががなく下駄の材料に適しているそうです。

「神代仕上げ」という杉を焼いて磨き、見た目に美しい木目を活かした仕上げが特徴で、杉材特有の軽くて肌触りも柔らかく、クッション性に優れたとても心地いい履きごごちの下駄です。

塗装をしないため、杉の木の調湿効果で足の裏もさらっとした履き心地、蒸れにくいことも特徴です。

■外気で乾燥させる伝統的な「輪積」

角材から機械で下駄の型に切り出します。この状態では、まだまだ水分をたくさん含んていて重く、「輪積」という伝統的な積み方で積み上げ、外で乾燥させます。

冬場や梅雨の時期は乾燥が進まず、苦労するそうです。

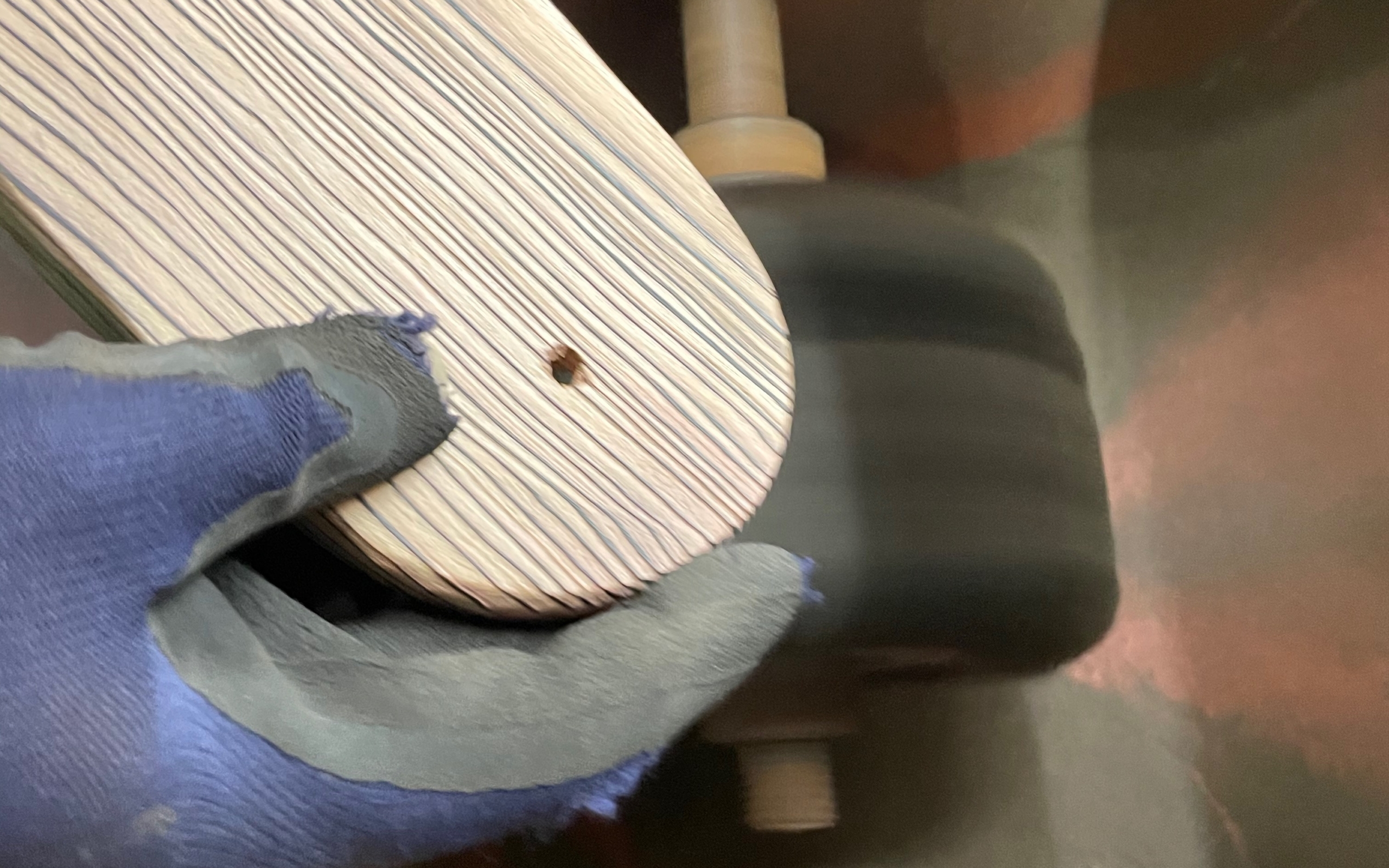

外で乾燥させた材にサンダーでぺーパー(紙やすり)をかけて、工房内の乾燥室でまた乾燥を進めます。

湿度の高い夏場は、夏にもかかわらず暖房を入れ、乾燥させるとのこと。

何よりも乾燥が大事で最優先。ずっしりと重かった材が、最終的には200グラム弱まで軽くなります。

杉下駄の軽さの秘訣は、この手間のかかる乾燥工程なのですね。

●焼いて木目を浮かせる「神代仕上げ」

日田下駄の特徴が、杉材の表面を焼いて木目を研ぎ出す「神代仕上げ」という仕上げです。

白焼きと黒焼きの2種類あり、「黒焼き」は素の生地のまま表面を焼き炭化させた後、サンダーで研ぎ出し、全体に焼き杉の色目が渋い仕上がり。

「白焼き」は、最初に薄い塩酸水を塗って天日干しをして(素地が赤く変色)から焼き付け、サンダーで研ぎ出すと、こちらは、白い生地に木目が浮き出す品のいい仕上がりになります。

どちらも杉の木目美しさとやわらかく自然の木の肌触りが優しい仕上がりです。

●鮮やかな熟練の手技で仕上げる「下駄職人」

下駄の台が完成したのち、仕上げまでにいくつもの工程を専門の職人さんが仕上げていきます。

神代仕上げで作られた木台の木の目や色合いは様々です。

これを左右揃えるために、色合い、大きさ、木目の模様を選び出して組み合わせていくそうです。

同じ杉の木から切り出した材なので、木の目は合わせやすいとのことですが、これも熟練の職人さんの技です。

また花緒は一般に「裁ち」「縫い」「芯通し」「壺縫い」壺付け」仕上げという工程で仕立てられ、それぞれ細かい工程の全てが、職人さんたちの手仕事。

最後に花緒を一つ一つ綺麗に木台に取り付けていきます。

手先の精度としっかりと留めるための力のいる作業。

リズミカルで鮮やかな手の動きに、思わず魅入ってしまいます。

●日田の自然の恵みと職人の技術

「バーナーで焼く時も、カラッと晴れた日だとさーっと黒くなるけれど、梅雨の時期や普段も小雨だったりすると、湿度が高くなってカラッと焼けない。その上、天日干しもできないと、煤も湿ってしまい上手く磨き上げられず、全く作業ができない。」と話されます。

杉の木自身も呼吸をしている自然の素材。

その上、天日での乾燥、焼き、磨き、仕上げ、どれをとっても四季と天候に左右される、自然の相手のものづくりと言えます。

夏と冬の寒暖の差が激しい気候が育む日田杉と、江戸時代より自然の恵みととともにつくる日田の下駄。

夏は爽やかに、冬は足下温かに。

生きている自然の木のままの肌触りからは、日田の自然と職人さんの手の温かさが伝わってきます。